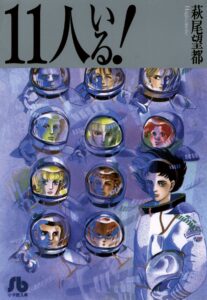

今回は、萩尾望都の名作『11人いる!』を紹介します。SF少女マンガというジャンルを確立した、少女漫画の名作です。SFというジャンルは、それまであまり書かれていなかったのですが、この作品は先駆けとして、多大な影響を与えました。

目次 この記事の内容

- SFマンガは少年誌の独壇場だった

- 11人いる!のあらすじ

- SF少女マンガというジャンルの開拓

- 萩尾望都のSF漫画

SFマンガは少年誌の独壇場だった

『11人いる!』が描かれた1975年当時、SF漫画は少年誌の独壇場でした。その理由は手塚治虫や藤子不二雄などSFを得意とする漫画家が少年誌には多くいて、読者もSFを好んでいたからです。

しかし、少女漫画にはSFは要素はあれども、開拓されていないジャンルであり、ファンタジーとしての作品があるくらいでした。そんな中で、『ポーの一族』、『トーマの心臓』で人気漫画家となっていた萩尾望都が、少女マンガに革命を起こしました。

筆者が投稿した、この記事の動画バージョンです。

『別冊少女コミック』にて、本格SF漫画、『11人いる!』の連載が始まったのは、1975年9月号からです。そこから11号まで掲載された、所謂中編ともいうべき作品が、後の漫画に大きな影響を与えることになりました。

11人いる!のあらすじ

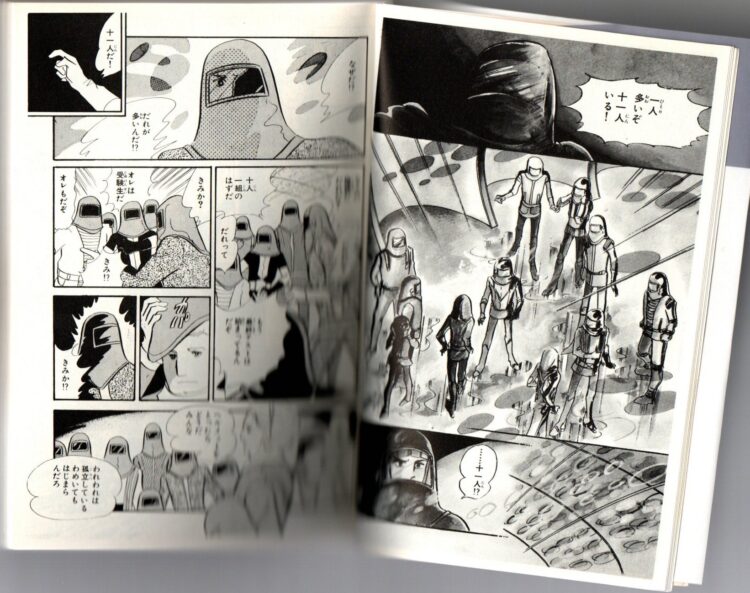

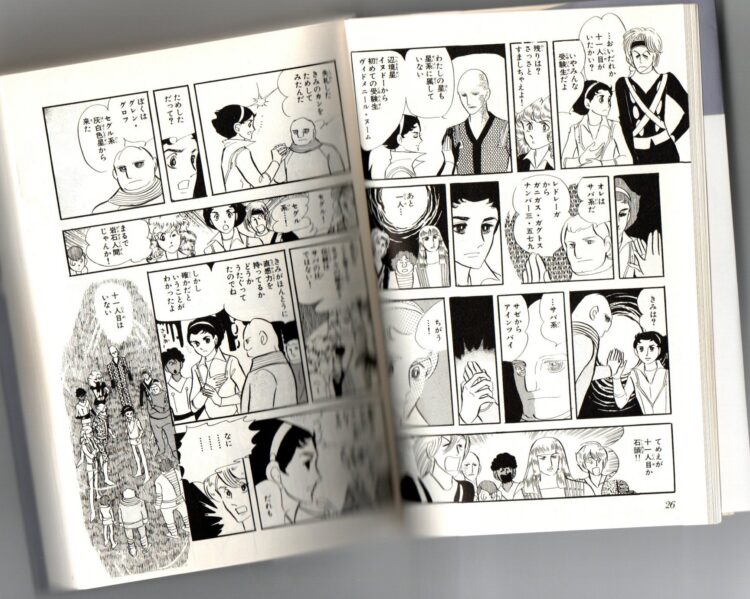

航宙間航行が可能になった未来で、宇宙大学という名門校の入学試験の最終科目は、本来10人のチームで行うものでした。11人いることで疑心暗鬼になるメンバー。そして閉鎖された宇宙船での様々なトラブルなど、予測不能の出来事がメンバーを混乱させます。

主人公のタダは直感力に優れた少年です。とはいえ、その能力はほぼ超能力と言ってもいいくらいのレベルです。他にはとある惑星の国の王であったり、鱗で外観が覆われた種族だったり、様々な学生がいました。

そして、紅一点とも言える少女のような外観の持ち主であるフロル。フロルは、男性のような言葉で話しますが、実は雌雄未分化の種族で、これから性を決めるということになっていました。

つまりヒロインとしてのフロルが、中性的な位置付けで、その魅力も含めて作品に彩りを添えているのです。というのも、他の10人がヌーを除いて男性であり、ロマンス要素として雌雄同体という、SFならではのヒロインが登場するのです。

そして、サバイバル生活を送っているうちにタダは王さまに目を付けられます。というのも直感力だけではなく、宇宙船、白号の中を知っているかのような動きをしているからです。試験の内容は53日間、宇宙船、白号の中でサバイバルする、というものでした。

11人目とプロットの妙

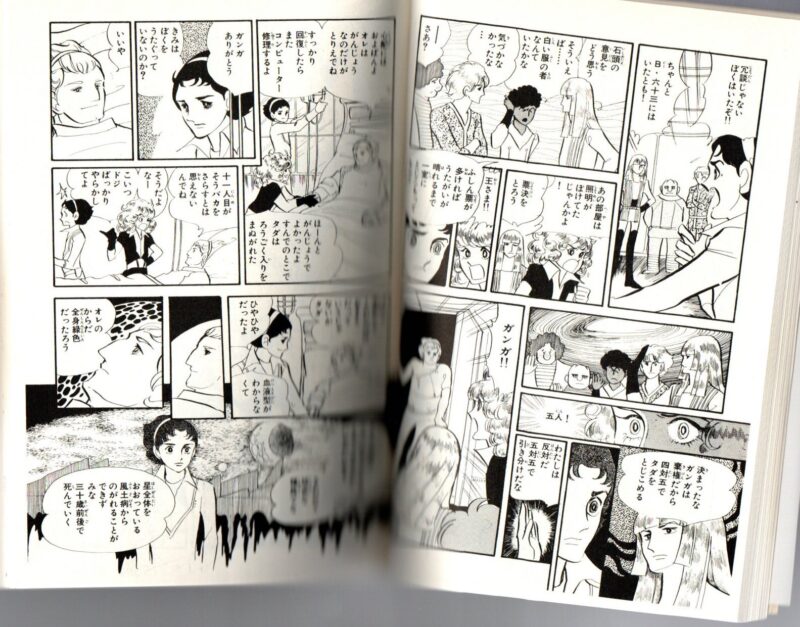

そもそも11人目を疑うことにより、信頼関係を阻害されてしまう、という所がサバイバル生活では致命的です。タダの疑いは、中々晴れませんがフロルや事故で怪我したガンガが、タダを庇います。

王さまと同郷のフォースは、タダを疑います。まあ、1人だけ船の中を知っていたら、そうなるでしょう。王さまとフォースは、11人のリーダーとその補佐という感じです。特に悪い人物、という風には描かれていません。

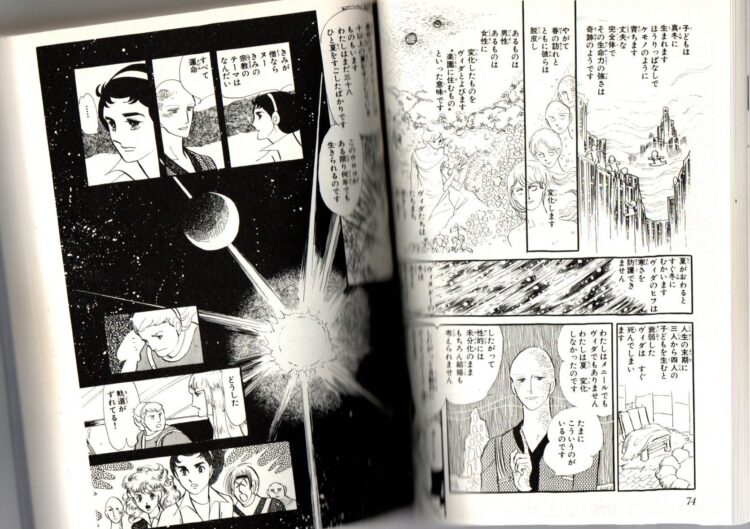

船内生活が18日過ぎた頃に、船が軌道を外れていることに気づきます。このままだと、恒星に近づいていき、最後は太陽に飲み込まれてしまいます。そして、タダが船内の蔦を調べている時に記憶を取り戻し、幼い頃に白号に乗っていたことを思い出します。

タダが5歳の時に乗船した白号で伝染病が発生し、乗客の9割が亡くなったのでした。タダは助かりましたが、両親は死亡、その後タダは長老に引き取られ、大学の試験を受ける、ということになります。

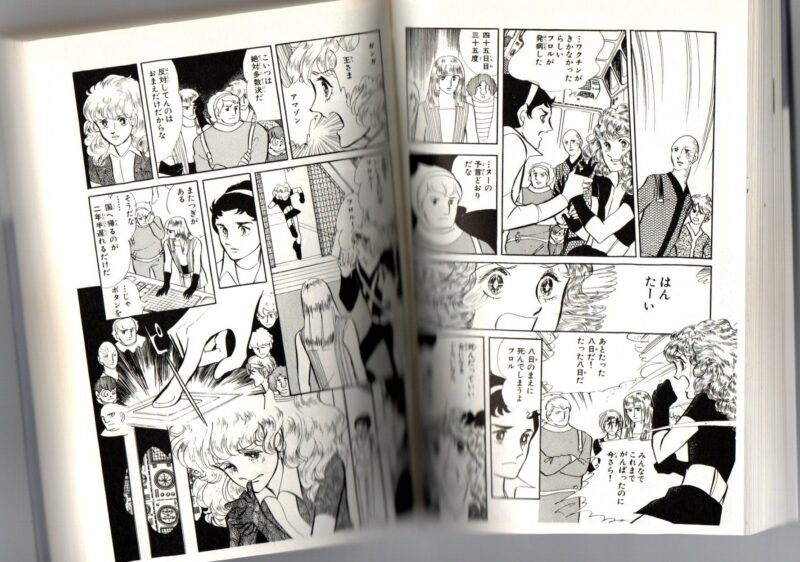

そして、伝染病のウィルスは船内温度が50度を超えると活性化します。その時期は44日目です。そこで11人は船を修理することにするのですが、暑さのせいでうまくいきません。結局船のタンクが爆発し、そのことがきっかけで、タダに怒りがぶつけられそうになります。

しかし、タダは起死回生の策を持っていました。爆弾を集めて、それを船の上部に集めて爆発させれば、船は軌道を変え太陽から離れる、という策です。そして、11人は協力して、タダのアイデアに乗り、船の進路を変えることに成功するのです。

再び和気あいあいとなった船内の11人ですが、試験の残り8日でフロルが発病します。フロルは、試験の終了を嫌がりますが、皆の総意で試験終了の緊急スイッチを押します。

そして救助の船がきて、真相がはっきりします。11人目は石頭ことグレン大佐で、最初から試験の項目だったということでした。その目的は緊急事態でも冷静な判断が保てるのかチェックするためでした。

他のグループは20日持たなかったため、白号メンバーは主席合格、ということになります。タダはフロルにプロポーズし、2人は婚約します。他のメンバーも、合格という報を持って帰国する王さまや、大学でパイロットを目指すもの、などそれぞれに進路は分かれていきますが、未来に向かって歩むこととなるのです。

実は、この11人いる!のプロットは精巧にできています。冒頭部分の試験内容から、11人いることがミステリアスな要素になっています。責任感の強いリーダーである王さまはタダを疑いますが、証拠が無い状態では糾弾するだけでした。つまり、この時点で王さまの器量が高いことが分かります。

そして、グレン大佐が正体を明かし、試験内容を逸脱した部分をうまく回避した、ということも分かるようになっています。その最大の部分は伝染病の再発でしょう。ここまでは想定していなかったため、大佐は強硬にスイッチを押すことを主張しています。

つまり、後で考えてみれば、なるほど、そういうことか!という伏線があり、それがこの作品の妙です。読後の爽快感とも相まって、とても読み応えのある中編になっているのです。

SF少女漫画というジャンルの開拓

1975年というと、石ノ森章太郎のSF漫画『サイボーグ009』や特撮の『ウルトラマン』、『仮面ライダー』を経て、アニメで『宇宙戦艦ヤマト』が放送された後でした。少女マンガの読者は、これだけSFがブームでも、あまり関心が無い、とされていた時代に本格的なSFを萩尾望都が導入したのは大きいです。

SFをベースにした漫画、アニメ、特撮が流行していた時代です。当時の少女たちに、関心がない訳ではなく、萩尾望都自身も先達の漫画家やレイ・ブラッドベリの小説などに影響を受けていて、いつか書いてみたい、という気持ちがあったのだと思います。

当時の別冊少女コミックは、1970年に創刊したばかりの漫画雑誌でした。1972年から同じ別冊少女コミックに連載された『ポーの一族』、『トーマの心臓』のヒットで、注目されていた萩尾望都とはいえ、既存の雑誌だと出来ないことをやれたのではないでしょうか?

そして、この2年後の1977年には同じ24年組の竹宮恵子が、月刊マンガ少年で長編、『地球へ…』の連載を開始しました。少女マンガ出身の漫画家が、更にSF作品を描いています。特筆すべきは、同じ時期に山田ミネコの最終戦争(アーマゲドン)シリーズも少女漫画誌、花とゆめに同時期に連載しているところです。

これ以降、少女漫画の中でもSFというジャンルで描く漫画家が出てくるようになりました。以前紹介した、『ぼくの地球を守って』もこのムーブメントが無ければ、後に生まれなかったかもしれません。

萩尾望都のSF漫画

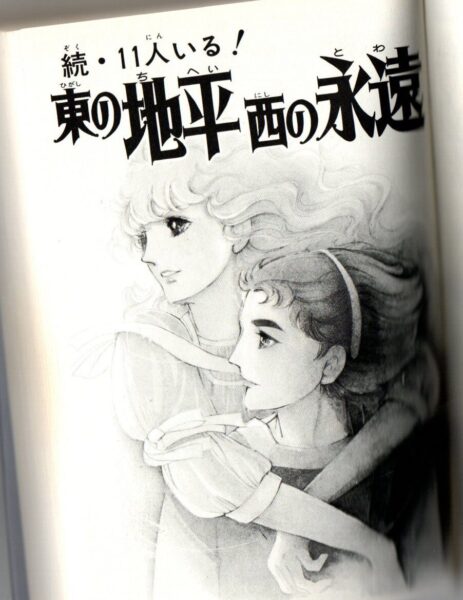

萩尾望都は、続編として1976年に『続・11人いる!東の地平・西の永遠』という作品を出しています。こちらは、宇宙大学に通うタダとフロルが王さまの招きで、アリストカ・レという国に行きます。そこでは、王さまの国とフォースの国との争いがありました。

かなり冒険譚としての側面が強く、11人いる!のキャラクターを元にしているものの、SFとしてのカラーの違う作品でした。そして、翌年の1977年には、『スペース・ストリート』という短編のコメディを書いています。こちらは、宇宙大学でのタダとフロルを中心にした、ドタバタ劇です。

また、1977年〜1978年にはレイ・ブラッドベリの短編集、『ウは宇宙船のウ』をコミカライズしています。また同年、光瀬龍の『百億の昼と千億の夜』もコミカライズしました。

そして、更なるSFの決定版として、1978年から別冊少女コミックで『スター・レッド』を連載しました。この作品は、火星を舞台にした本格的なSF作品で、萩尾望都のSF漫画の代表作の一つです。

その後、『銀の三角』、『モザイク・ラセン』、『マージナル』などのSF作品を発表し、少女漫画家としてSFの分野でも牽引する存在として、名作を描き続けているのです。

萩尾望都は、『ポーの一族』や『トーマの心臓』などのシリアスな物語も得意ですが、SFやドタバタコメディなども、実は多く描かれています。作品集を購入するほど、好きな漫画家が萩尾望都です。これからも漫画を描き続けて欲しいです。