フェンダー・テレキャスターは、派生型が多く作られたギターでもあります。今回は、そんなテレキャスターの派生型を紹介していきます。シンライン〜近年のウルトラシリーズまでと、個性的なカスタムについて解説しています。

目次 この記事の内容

- テレキャスターについて

- テレキャスター・シンライン

- テレキャスター・カスタム/デラックス

- ジョージの愛用したオールローズ

- モダンなデラックスとウルトラ

- 改造テレキャスター

- テレキャス使いとカスタム

テレキャスターについて

1952年製 フェンダー・テレキャスター

1949年に開発された、Fender Esquire(エスクワイヤー)は、1950年に2PUモデルをブロードキャスターと名前を変え、更に版権の問題でノーキャスターとなり、1951年に最終的にテレビジョンからつけられたTelecaster(テレキャスター)となりました。

1954年にストラトキャスターが販売開始されてからも、テレキャスターは生産され続け、シングルコイルPU2基とシングルカッタウェイのボディ、デチャッタブル構造という基本コンポーネントは変更されないままでした。

筆者が投稿したこの記事の動画バージョンです。

そこからさまざまなギタリストに愛用され続けたテレキャスターは、74年間の歴史の中で多くの派生型を生み出していきました。今回は、テレキャスターの派生型や、代表的な改造について紹介していきます。

テレキャスター・シンライン

テレキャスター・シンライン

1968年から販売されたモデルが、Telecaster Thinline(テレキャスター・シンライン)です。シンラインとは、本来はギブソン系のセミアコモデルにて、半分くらいのボディの厚みのモデルに付けられていた名称のことです。

フェンダーは、セミホロウ構造(左右のボディをくり抜いた)モデルにシンラインと名付けたので、正確には誤用ですが、概念として通用するのでギリセーフという感じになってます。

そもそも、セミホロウ構造にしたのは軽量化のためということでしたが、通常のテレキャスターと異なるボディのため、若干音が甘くなるという副産物的な個性のあるギターです。フロントPUは、通常のテレキャスターとは異なり、ボディに吊り下げられるタイプです。

また、フェンダーでも珍しいマホガニー材のシンライン(主に60年代のシングル期)も確認されています。通常はアッシュ材なのですが、ボディ構造の違いがそのままトーンにも影響しています。1972年からは、ワイドレンジハムバッカー2基を搭載し、そのトーンもファットな歪みに対応できるように変化しました。

ただ、ワイドレンジ・ハムバッカーは、その構造上、ポールピースにマグネットが入っているため、ギブソンのハムバッカーとは特性が違っていて、少し明るめでハッキリしたトーンになっています。つまり、クニフェマグネットを使ったワイドレンジ・ハムバッカーのモデルも違った個性を持っていると言われています。

テレキャスター・カスタム/デラックス

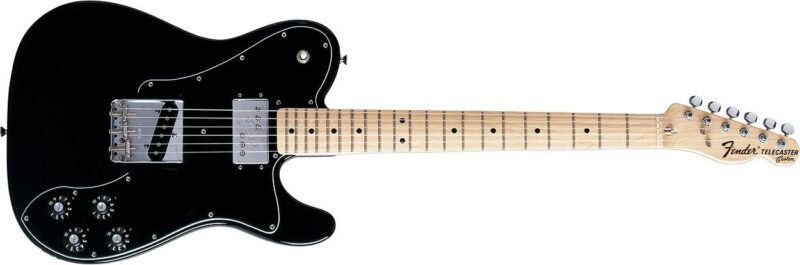

テレキャスター・カスタム

一番最初のハムバッカーPUであるPAFを開発したセス・ラバーが、フェンダーで作ったのが、ワイドレンジ・ハムバッカーです。その特徴は前述した通り、フェンダーらしいトーンを目指したものでした。一般にクニフェと呼ばれるPUはこちらのものです。

1972年から追加されたTelecaster Custom/Deluxeは、このワイドレンジ・ハムバッカーを搭載したモデルです。通常のテレキャスターのフロントにハムを搭載したものがカスタム、フロントとリアに2基搭載したものがデラックスとなります。

更に、コントロール類もレスポールを意識したようなトグルスイッチと4つのトーンとボリュームポッドになっています。ボディ材はアッシュとアルダーで、ネックはメイプル、指板はメイプルやローズウッドとなっています。

70年代当時は、ハードロック全盛期のため市場の要望によってハムPUのモデルが開発されたと言われています。しかし、クニフェによる独特のトーンで、ギブソン系とは異なるフェンダーのトーンがあるのが、このカスタムとデラックスなのです。

ジョージの愛用したオールローズ

ジョージ・ハリスンとオールローズ・テレキャスター

オールローズ・テレキャスターは、テレキャスターをそのまんまローズウッド材で作ったギターということで大体合ってます。というのもローズウッドの間にメイプル材を挟んでいるので、正確には全部ローズウッドではないものの、大半がローズというべきでしょう。

なぜ、メイプルを挟んでいるのか?ということなのですが、ローズウッドは重い材のため、ボディをくり抜いたホロウ構造になっています。そのため、ローズ同士を接着すると硬化しにくいので、間にメイプルを挟んだらしいです。

このオールローズ・テレキャスターは1969年から販売開始されますが、その前にビートルズのジョージ・ハリスンにプロトタイプがプレゼントされたと言われています。その姿はゲットバックセッションのルーフトップ・コンサートでも見られ、今でも人気のあるモデルとなっています。

モダンなデラックスとウルトラ

アメリカン・ウルトラ・テレキャスター

近年のアメリカンシリーズ、特にアメスタのあった時代に作られたのが、アメリカン・デラックス・テレキャスターで、その後継モデルがアメリカン・ウルトラ・テレキャスターです。

これらのモデルは現代的なアップデートを施したモデルというのが一番適しています。デラックスは、前述した2ハムのモデルとは異なるので注意が必要です。

特に注目してほしいのが、ノイズレスPUを搭載している点です。ノイズレスPUはスタックハムとも言える構造のPUで、シングルコイルを上下に2個並べることにより、ハムキャンセル効果を付与しているのです。

アメリカン・デラックス・テレキャスターは、ノイズレスPUと、ヒール加工されたネックのジョイント部、コンター加工されたボディ、現代的な構造のネック(ハイフレット側がフラットなDシェイプ)、S1スイッチ(押せば直列)の採用などモダンな要素が詰まっています。

正直、ここまで仕様が異なると別物と言っていいほどの現代的なギターが、デラックスとウルトラと言えるのです。

改造テレキャスター

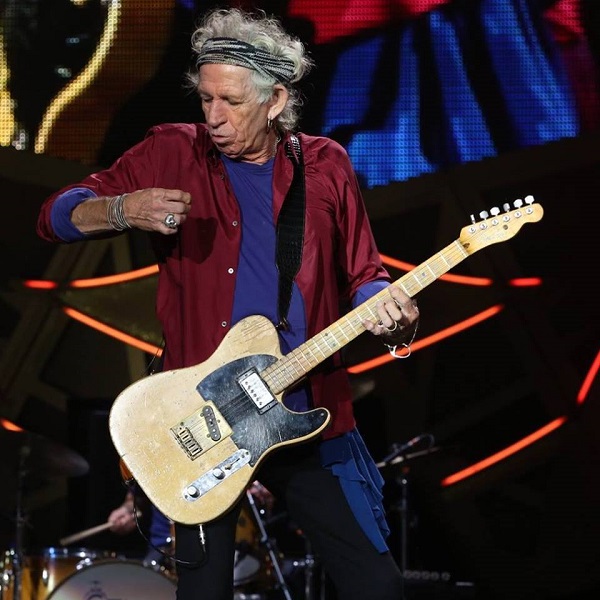

キース・リチャーズと代名詞とも言えるテレキャスター

テレキャスターの改造例は枚挙に暇ないほどありますので、代表的なものを幾つか紹介します。フロントが弱いヴィンテージのテレキャスターのPUの改造例として、フロントハムは多いのですが、P-90を選ぶギタリストもいます。フロントP-90というのは、かなり見かけることが多いです。

次に、Bベンダーと呼ばれるピッチをC#まで上げられる機構などもあります。Bベンダーは、ストラップピンを引っ張ることで、文字通りピッチを変えるシステムで、クラレンス・ホワイトなどが使用していたことで有名でした。

また、コントロール系を逆転させるカスタムもあります。通常のテレキャスターは、PUセレクター、ボリューム、トーンの順番で配列していますが、これをパネルごと逆転させることで、ボリュームのコントロールをしやすくするというものです。ただ、逆転させただけだとトーン〜ボリュームの順になるので、ポッドの移設は必要になります。

テレキャスター使いとカスタム

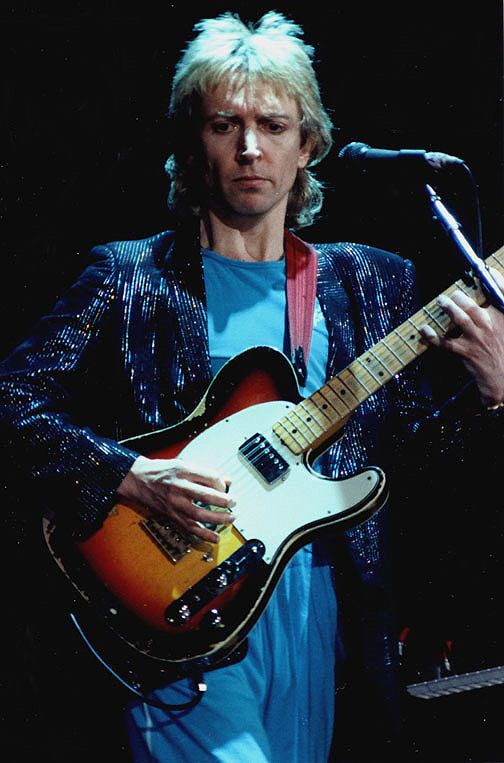

アンディ・サマーズとカスタムされたテレキャスター

ポリスのアンディ・サマーズのようにフロントハムやプリアンプの増設、フェイズ(位相)を反転させる機能の追加など徹底的にカスタムした例もあります。また、ジミー・ペイジは有名なドラゴンテレの他にベンダー機能を搭載したものを70年代に使用しています。

フロントハムの代表格といえば、キース・リチャーズとロビー・ロバートソンですし、日本だと布袋寅泰のように改造してテレキャスタータイプのギターを使っているギタリストもいます。

メーカーが肝入りで作った派生型の他にも、個人でカスタムすることも多いのがテレキャスターというギターなのです。シンプルが故のテレキャスの魅力に取り憑かれたギタリストに祝福を!

サウンドハウス Fender American Professional II Telecaster Deluxe

サウンドハウス Fender Made in Japan Heritage 60 Telecaster Thinline